[한국목재신문=윤형운 기자]

벌채반대론자에게는 산주의 존재도 소득도 개념에 없는 듯하다. 벌채논쟁이 벌어진 SNS에는 산주들의 볼멘 목소리가 가득하다. 산주는 온데간데없고 내 산에서 감 놔라 배 놔라 한다는 것이다. 과거에 사방이나 연료림으로 조림을 했던 사유림 산주들이 40년 이상을 온갖 제약 속에서 지켜온 임지를 막상 수종갱신하려하면 벌채비용을 제외하고 손에 쥐는 건 얼마 되지 않는 게 현실이다. 산주입장에서는 작업성과 비용 때문에 개벌을 해도 시원찮은데 환경론자들의 반대로 ‘환경벌채’를 하느라 대상벌채지의 10%에 해당하는 나무를 몇 줄씩 또는 일정부분 남겨둬야 한다. 그렇기 때문에 이를 제도화한 산림청에 화가 많이 나있는 상태다. 산주는 국민 보기 좋으라고 나무를 심고 베는 힘든 일을 하는 건 아니다. 배추농사 밭에서 그렇게 하라고 하면 난리가 날 것이다. 모든 결정은 산주가 할 수 있도록 제도를 바꿔야 한다. 베어내고 다른 수종을 심는 결정은 산주가 이익을 최대화하려는 행위가 돼야하고 그게 임업이 돼야한다. 경제림이란 게 산주의 이익실현을 최대로 이끌어내야 하는 산림을 말한다. 경제림을 조성하기 위해 벌채한 임지는 화재(매년 1천 ha 이상)가 휩쓸고 간 임지와는 비교도 되지 않는다. 산림선진국의 벌채면적비율에 한참을 못 미치는 면적을 두고 당장 산사태나 홍수가 나고 당장 탄소배출량이 급격하게 올라가는 듯 현혹하고 있다. “고랭지 배추 심을 때는 온 땅을 다 헤집는데 이는 산림과 어떻게 다른 것인가? 그것도 매년?”

산주는 반문한다. 심지어 최목사는 “나이든 나무가 더 많은 탄소를 흡수한다”고 주장하기도 한다. 벌채 자체의 순기능은 외면하고 있다.

▷산림선진국에 한참 못 미치는 임목축적량, 경제림 조성하지 않으면 목재자급 꿈도 못 꿔

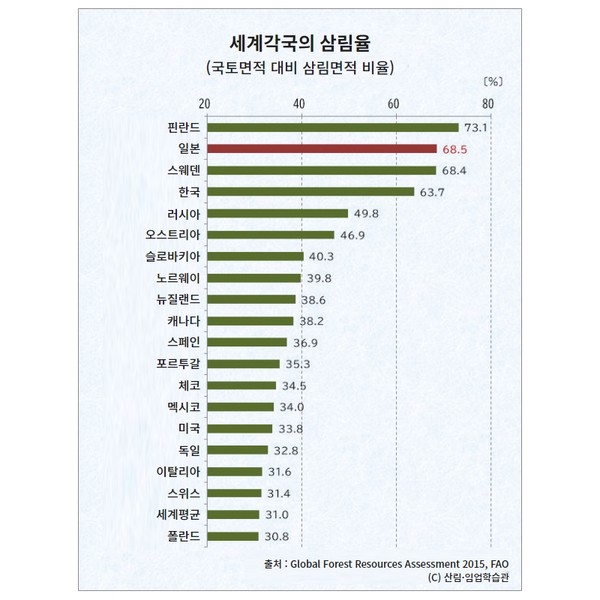

우리나라는 산림면적비율이 세계 그 어느 나라보다 많은 편이다. 하지만 독일 321, 뉴질랜드 392, 스위스 352, 슬로베니아 346에 비하면 우리나라의 161(㎥/ha)의 임목축적량은 식목의 역사에 비하면 높은 편이 아니다. 전쟁 후 황폐화된 산림의 토양이 매우 나빴기 때문에 심은 나무가 잘 자라지도 못했고 헐벗은 산을 사방측면에서 녹화하겠다는 목적으로 심어서 용재생산과는 거리가 먼 산림이 대부분이다. 우량 용재목이 돼야 할 시간이 지남에도 여전히 제재가공에 필요한 나무는 침엽수와 활엽수를 포함한 전체 원목의 13%도 되지 않는다. 이게 우리 산림의 현실이다. 코로나19 이후로 산림의 목재는 중요한 전략자원이 돼 버렸다. 백신의 공급불균형을 말할 때처럼 목재공급의 불균형을 걱정해야 할 상황이다. 우리의 산림은 생태와 환경을 고려하면서 최적의 이용을 해야 하는 대상이다. 보호와 이용의 균형 잡힌 두 저울이 필요하다.

우리나라는 토양도 비옥해지고 강수량도 많아졌다. 기후변화로 수목의 생육조건도 변한다. 그래서 30~40년을 대비한 조림과 육림이 필요할 때다. 속성수의 조림도 필요하다. 중국의 광서자치구는 올해 1사분기에 속성수 유칼립튜스를 12억㎡를 조림했고, 1,600만㎥를 벌채해 합판을 제조했고, 산동성 린이시는 포플러를 10년 남짓한 기간 동안 길러 합판소재로 이용하는 데 중국에서 가장 많은 3,600만㎥의 합판을 생산했다. 실로 엄청난 양이다. 탄소중립까지 말하지 않아도 목재자원 확보차원에서라도 수종갱신과 육림을 확대하는 정책이 필요할 때다. 더 이상 벌채를 죄악시 하지 않아야 한다. 대한민국 산림은 불법이 판치는 아마존밀림이 아니다. 일부 산림 불법전용 개발업자를 문제 삼으면 삼았지 사유림 임가에게 전가해선 곤란하다.