“미국은 수입 목재 의존도가 높다면서요?” 맞다. 하지만 반만 맞다. 미국은 세계 최대의 목재 수입국인 동시에, 세계 최대 목재 생산국 중 하나이기도 하다. 건설, 가구, 포장, 펄프, 바이오에너지 등 거대한 내수시장을 기반으로, 미국의 목재산업은 ‘수입의존형 소비시장’이자, ‘자원보유형 공급기지’라는 이중구조를 가진다.

그 복잡한 구조 속에는 민간 중심의 산림 경영, 지역별 산업 특화, 고도로 발달한 유통망, 그리고 국제분쟁과 탄소정책까지 아우르는 전략적 산업 운영이 녹아 있다. 이번 보고서에서는 미국 목재산업의 전체적 구조와 특징을 살펴본다.

1. 산림자원의 규모 : 국유림보다 민유림이 핵심

미국의 산림 면적은 약 7억 6천만 에이커(3억 헥타르)로 전체 국토의 약 33%를 차지한다. 이 중 58%는 민간 소유, 42%가 연방정부 또는 주정부 소유다. 즉, 미국의 산림자원은 민간에 의해 관리·활용되는 구조다. 산림은 크게 두 지역으로 나뉜다.

- 미국 서부(Western US) : 대규모 천연림과 공공 산림, 화재 빈발

- 미국 남부(Southern US) : 소규모 사유림 중심, 조림 및 수확 산업 집중

특히, 남부 13개 주(조지아, 앨라배마, 미시시피 등)는 미국 목재 생산의 60% 이상을 차지한다. 소유주가 자발적으로 조림·수확 계획을 수립하고, 시장 기반으로 목재를 생산·공급한다.

2. 생산과 수출입 구조: 수출국이자 수입국

미국은 연간 약 4억㎥ 이상의 원목과 가공목재를 소비한다. 그중 일부는 캐나다, 유럽, 남미, 아시아에서 수입되고, 일부는 국내 조림지에서 생산된다.

미국은 수입과 수출이 동시에 많은 복합형 목재국가이며, 그 중심에는 이동 효율이 높은 인프라(도로·철도·항만)와 고도로 조직화된 홈센터 유통망이 있다.

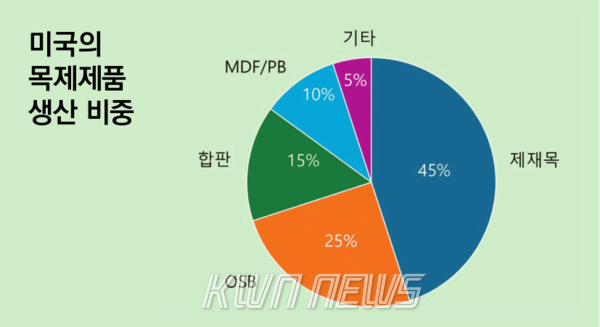

3. 가공 산업: 기계화와 자동화의 본산

미국의 목재 가공산업은 산업용 구조재, 조립용 부재, 펄프·종이산업, 바이오에너지 산업까지 다층적이다. 대표적인 특징은 다음과 같다.

- 자동화 제재라인 중심의 대규모 설비 운영

- 모듈형 패널 가공 기술 발달(예: 집성재, 구조용 합판, SIP 등)

- 홈센터(예: 홈디포, 로우스)중심의 B2C 유통과 도급업체용 B2B 공급 체계 병행

미국 남부는 고속 회전 조림지 기반 대량공급지, 서부는 대형 천연림 중심 환경 규제 강화 지역 또한 미국은 CLT(구조용직교집성판), GLT(구조용 집성재), LVL(단판 적층재) 등 공학목재 시장도 꾸준히 확장 중이다. CLT 시장은 연평균 14~16%대의 안정적 성장 추세다.

북미 시장은 지역에 따라 15~30% 내외의 성장률을 보이고 북미 건축·시공 환경에서 CLT 채택이 빠르게 증가 중이다. 북미의 CLT 시장 규모는 2024년 2,780억 원에서 2033년 9,810억 원으로 예상된다. 2023년 북미의 집성재 전체(GLT와 LVL 등) 시장은 약 71조 원에 달한다.

4. 제도와 정책 : 민간 중심이지만 국가 전략도 명확

미국은 목재산업을 ‘시장기반 산업’으로 운용하면서도, 산불·벌채 규제·무역보호 등에서 적극적으로 개입한다.

- 국가 산림계획은 10년 주기 전략 수립(US Forest Service 주관)

- 산불 방지와 재해 복구 예산은 매년 수백억 달러 규모

- 불법 벌목 방지와 원산지 증명 기준 강화(Lacey Act 개정으로 목재추적 강화)

- 국가기반시설 및 공공건축에 구조용 목재 확대 정책 시범 중

- 탄소 감축 수단으로 산림활용 확대 논의(산림탄소상쇄제 포함)

이러한 정책은 대부분 민간의 자유를 보장하면서, 공공목표를 유도하는 간접적 유인방식을 취한다.

5. 마무리

미국 목재산업은 ‘자원 보유국’이자 ‘수입 대국’이라는 모순적 구조 속에서도 산림경영, 가공설비, 유통, 정책 시스템을 치밀하게 조직한 복합산업이다.

자원에서 제품까지 연결되는 전방위적 산업 구조는 오늘날 전 세계가 주목하는 전략적 모델로, 미국의 목재산업은 단순한 수출입을 넘어 산림 기반 순환경제와 지속가능성의 실현 플랫폼으로 진화하고 있다.