산업혁명이 시작된 18세기 후반, 인류는 역사상 최초로 노동집약적인 수공업에서 기계화된 대량생산 체제로 도약했다. 하지만 그 전환의 중심에는 단순한 기술 혁신이 아닌, ‘재료의 혁명’이 자리 잡고 있었다.

1709년 영국에서 코크스를 활용한 제철 기술이 개발되며 철의 대량생산이 가능해졌 고, 이후 정련과 압연 공정의 발전을 통해 철은 기계와 구조물에 쓰일 수 있는 정형화된 자재로 자리매김하게 된다. 이로써 기계는 동력만이 아니라 예측 가능한 부품과 재료를 통해 비로소 산업의 기반을 갖추게 된다. 그러나 이 시기에 건축은 이 혁명의 열차에 실질적으로 올라타지 못했다. 크리스털 팰리스(1851)나 에펠탑(1889) 같은 구조물은 철을 이용한 상징적인 건축이었지만, 시공은 여전히 수작업 위주의 노동집약적 방식이었고, 생산의 자동화나 체계화와는 거리가 멀었다. 즉, 철이 건축에 들어왔지만 건축의 생산 패러다임 자체는 바뀌지 않았던 것이다.

20세기 초에는 철근콘크리트(RC)가 등장하면서 건축의 형식과 규모는 크게 변화했다. 근대건축에 주도적이던 르코르뷔지에나 기디온은 건축이 산업화되어야 하며, 기계처럼 생산되어야 한다고 주장했다. 하지만 현실은 그렇지 못했다. RC는 여전히 현장 중심의 습식공정이며, 공장에서 부품처럼 찍어내는 구조와는 거리가 멀었다. 이후 프리캐스트 콘크리트(PC)가 일정 부분의 산업화를 가능하게 했지만, 무거운 자재, 복잡한 양중, 현장 조립단차의 한계는 생산 혁명으로 이어지지 못했다.

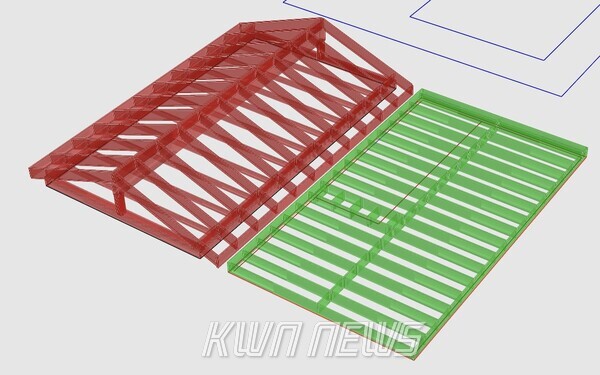

건축 생산의 진정한 전환은, 오히려 목재가 진화하면서 가능해졌다. 목재는 인류가 수천 년간 사용해 온 재료 였지만, 20세기 중후반에 이르러 공학목재(Engineered Wood)라는 새로운 진화를 맞이한다. 합판(Plywood)은 정밀해졌고, 제재목은 가공의 정밀도와 치수 안정성이 획기적으로 향상되었으며, OSB, 글루램(Glulam)을 포함한 매스팀버(Mass Timber) 등 다양한 구조용 복합목재가 개발되었다. 이 공학목재들은 기계가 이해할 수 있는 정형성과 예측 가능성을 갖추었고, 디지털 설계와 자동화 생산이라는 AI 기반 건축 패러다임에 완벽히 부합하는 ‘기계 친화적 재료’로 자리 잡게 되었다. 이는 단순한 구조재의 기술 진보가 아니라, 건축을 공업화하고 생산을 전환할 수 있는 재료 혁명의 신호탄이었다.

서양 국가들은 이를 계기로 본격적인 OSC(Off-Site Construction) 시대로 진입했다. 유럽, 북미, 일본은 이미 20세기 3/4분기부터 목재라는 재료의 산업적 가능성을 인식하고, 이를 설계, 제조, 운송, 시공, 유지관리까지 통합하는 체계적 시스템에 담아내고 있었다. 목재는 단순한 자연재가 아니라, 건축 생산의 중심에 놓이는 산업형 재료로 자리 잡았다.

그러나 한국은 여전히 목재를 ‘자연친화적’ 또는 ‘전통 한옥’의 범주로만 다룬다. 공학목재와 합판, 제재목이 만들어낸 현대 목재 산업의 실체를 인지하지 못한 채, 목조건축은 여전히 낯선 것으로 여겨지고 있다. 심지어 건축계조차도 목재를 고급 자재나 소규모 전원주택의 소재쯤으로 이해하고 있는 경우가 많다.

이제 우리는 AI 시대에 진입했다. AI는 BIM 데이터를 기반으로 구조 시스템을 조합하고, 공정 시퀀스, 자재 배치, 물류 동선까지 최적화하는 지능형 설계·생산 시스템을 만들어 내고 있다. 그런데 이 시스템이 제대로 작동하려면 필수 조건이 하나 있다. 바로 ‘기계가 이해할 수 있는 재료’, 즉 정형화되고 예측 가능한 구조재가 있어야 한다는 점이다.

이 지점에서 목재는 AI와 BIM을 무장한 OSC에 최적화된 재료임이 분명해진다.

• 탄소중립: 목재는 생장 과정에서 탄소를 저장하고, 가공·사용 단계에서도 탄소 배출이 현저히 적다. 탄소배출량 기준으로 철의 1/10 수준이다.

• 운송 효율: 가볍고 강한 목재는 운송 시에너지 소비가 낮고, 수직·수평 양중 모두에 있어 경제적이다.

• 가공 용이성: CNC 장비와 완벽히 연동되는 가공성은 목재만이 갖는 장점이며, 현장보다는 공장에서 정밀하게 가공된 부재를 즉시 설치하는 방식으로 시공 품질도 향상된다.

• 양중과 현장 효율성: 공학목재는 대형 크레인이 아닌 소형 리프트로도 시공 가능하며, 이는 소규모 현장·도심형 프로젝트에서 막대한 이점을 제공한다.

공학목재 또는 매스팀버가 건축 산업의 변화를 이끄는 혁신 자재라는 것은 분명하지 만, 우리는 동시에 잊지 말아야 한다. 건축 생산의 기본은 여전히 정밀한 제재목과 고성능 합판이다. 그것이 벽을 세우고, 지붕을 덮고, 바닥을 이루는 가장 근본적인 단위이며, 공업화된 건축의 기반은 그 작은 단위의 품질에서 비롯된다. 합판과 샛기둥 목재는 꼭 국산화해야 한다.

18세기의 산업혁명이 철을 통해 기계화를 가능케 했다면, 21세기의 건축 혁명은 공학 목재를 통해 지능형 생산으로 나아가고 있다. AI, BIM, OSC는 모두 ‘재료가 기계의 언어를 말할 수 있어야 작동하는 시스템’이다. 이 관점에서 목재는 더 이상 전통의 소재가 아니라, AI 건축 시대의 핵심 인프라다.

한국의 현실은 여전히 목재에 익숙하지 않다. 제도는 낡았고, 현장은 불신하며, 구조계 획부터 내화, 방재, 법제도까지 목조건축은 이질적이고 배제되어 있다. 이제는 재료가 혁신의 중심이라는 인식을 바꿔야 한다.

건축은 마침내 산업혁명의 마지막 열차에 탑승할 기회를 얻었다. 지금까지는 놓쳐왔다. 하지만 이제라도, 목재라는 재료의 진화를 받아들이고, AI라는 새로운 생산 엔진과 결합시킨다면, 건축은 드디어 제조 산업으로의 본질적 전환을 실현할 수 있다.