Q1. 건축에 이어 이제 생활 속에서도 목재가 중요하다고요?

그렇습니다. 건축은 목재 이용의 큰 축이지만, 진짜 탄소저장은 우리의 일상 속에서 완성됩니다. 집 안의 책상, 의자, 바닥, 문짝, 식탁, 벽장재에 쓰이는 목재 하나하나가 모두 탄소를 저장하는 재료이기 때문입니다. 나무를 오래 쓰는 일 자체가 곧 기후행동이며, 나무로 만든 생활용품이 많아질수록 도시 전체가 커다란 탄소저장고가 됩니다.

Q2. 생활 속 목재에는 어떤 나무가 쓰이나요?

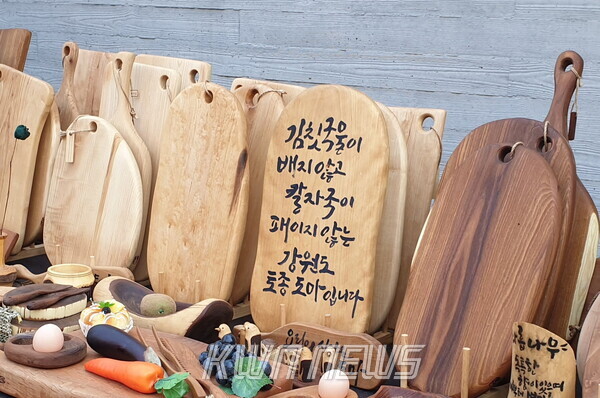

우리나라의 침엽수(소나무, 낙엽송, 편백)는 구조재로, 활엽수(참나무, 물푸레, 자작나무, 느티 등)는 생활용으로 적합합니다.

활엽수는 결이 촘촘하고 단단하며 내마모성과 내충격성이 뛰어나 가구, 마루, 문틀, 인테리어용으로 최적입니다. 반면 침엽수는 가볍고 가공성이 좋아 건축 구조재나 실내 마감재로 알맞습니다. 이 두 자원이 균형 있게 이용되어야 숲의 순환과 산업의 다양성이 함께 살아납니다.

활엽수는 촉감과 색감이 따뜻하고, 시간이 지날수록 깊은 질감을 더해 생활공간의 품격을 높여줍니다. 그래서 선진국에서는 국산 활엽수를 지역문화의 상징으로 활용합니다.

Q3. 그런데 국산 활엽수는 왜 잘 활용되지 못하나요?

우리나라 활엽수의 대부분은 여전히 장작이나 펄프용으로만 쓰이고 있습니다. 활엽수는 단단해 제재와 건조가 어렵고, 수종마다 물성이 달라 표준화된 가공기술이 필요합니다.

또한, 수집·선별 체계가 미흡해 원자재 확보부터 불안정한 구조입니다. 이로 인해 고급 가구나 인테리어용 소재로서의 산업적 가치가 저평가되어 있습니다. 그러나 참나무·벚나무·느티나무·가래나무 등은 내구성과 무늬결이 뛰어나 세계적으로도 인정받는 고급 수종입니다.

국내에서도 활엽수 제재·건조시설을 확충하고, 품질 기준을 정립한다면 충분히 경쟁력을 갖출 수 있습니다.

Q4. 활엽수를 생활 속에 더 많이 쓰면 어떤 변화가 생기나요?

첫째, 수입목을 대체해 운송과정의 탄소배출을 줄일 수 있습니다.

둘째, 지역 단위의 목재 가공산업이 살아나 일자리와 부가가치가 늘어납니다.

셋째, 소비자가 국산목재를 선택함으로써 산림순환경제가 완성됩니다.

가구나 마루 속의 나무 1㎥는 약 1톤의 이산화탄소를 저장합니다. 오랫동안 사용할수록 탄소저장 효과가 지속되고, 교체 후에도 보드류나 바이오연료로 재활용되어 또 한 번 탄소를 붙잡습니다. 이처럼 활엽수 이용 확대는 숲을 지키는 동시에 사람의 삶의 질을 높이는 길이기도 합니다.

Q5. 앞으로 어떤 노력이 필요할까요?

이제는 “건축재로 쓰는 나무”에서 “생활 속에서 쓰는 나무”로 시야를 넓혀야 합니다. 활엽수 제재·건조 기술을 고도화하고, 지역별 활엽수 전용 가공센터를 설립해 수집–가공–판매의 순환체계를 만들어야 합니다.

또한, 공공건축물의 내부 마감재, 학교·관공서 가구, 복지시설의 인테리어 자재에 국산 활엽수를 적극 활용해야 합니다. 이용 기반이 생기면 산주에게는 새로운 수익원이, 지역에는 새로운 산업이 만들어집니다. 국산 활엽수는 단순한 재료가 아니라 지역경제를 살리는 ‘탄소저장 자원’입니다.

Q6. 결국 나무를 쓰는 일은 어떤 의미인가요?

나무를 쓰는 일은 단순한 취향이 아니라, 우리가 지구를 대하는 태도입니다. 손에 닿는 책상, 문틀, 의자 한 조각이 숲과 연결되어 있고, 그 나무가 국산 활엽수라면 그것은 탄소를 저장하고 지역을 살리는 실천이 됩니다. 건축에서 생활로, 생활에서 다시 숲으로 이어지는 순환이 완성될 때 비로소 산림은 건강해지고, 우리 사회는 탄소중립의 길 위에 서게 됩니다.